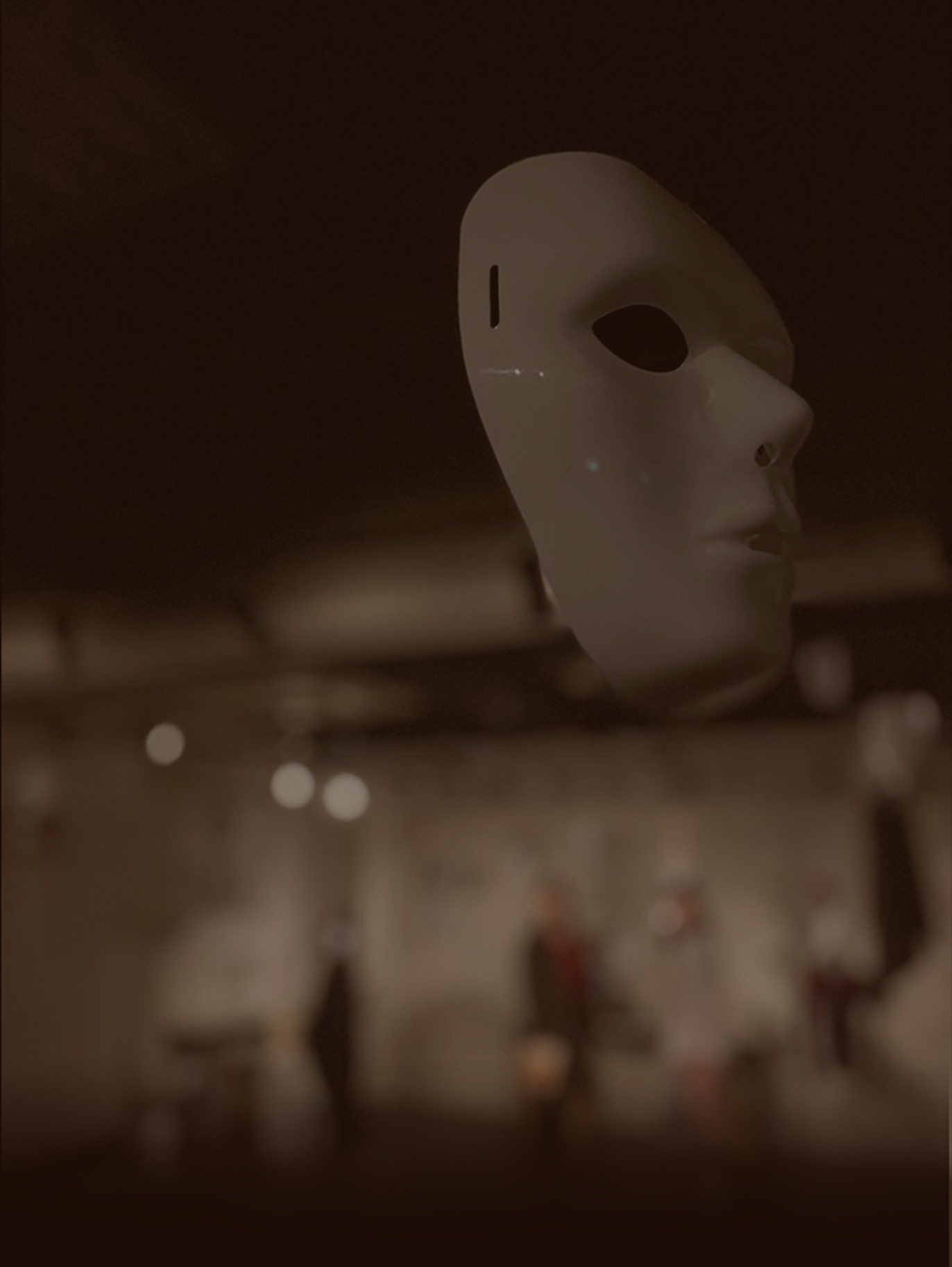

令和座第8回公演『∞』劇評

『増大するエントロピーの果ての廃墟で』

山﨑健太(批評家、ドラマトゥルク)

舞台は廃墟である。そこに迷い込んだ男・生駒は、地面に穿たれた穴から聞こえてくる声に気づく。どうやら穴の底に男がいるらしい。その男を助けようとしているところにやってきた女・真理子は見るからにおどおどとして挙動不審で、いまいち意思疎通のできないままどこかにいってしまう。やがて生駒はこの土地の持ち主らしき男・平に追い払われ、穴に落ちた男はほったらかしにされる。麻袋を台車に載せて運んできた男・佐山はこの土地の管理人らしい。平が去ると佐山は麻袋から女を取り出し暴行しようとする。そこに真理子が戻ってくる。続いて現れた女・水野は真理子の姉らしい。水野はショルダーバッグからおもむろにナイフを取り出すと佐山を刺す。佐山が逃げ出すと女3人のお茶会がはじまる。

万事がこの調子だ。何一つ意味がわからない。全てが意味ありげだと言った方がいいだろうか。登場人物たちはしばしば、いかにもそれらしいことを言ってみたりもする。たとえば土地の主である平は「古き良き時代を取り戻したいんです」「外国資本の入っていない純日本の中小企業、個人商店の力を合わせたかつての商店街が溢れて初めて日本は蘇るんです」と国粋主義排外主義的な考えを口にする。四十年前は「もっと賑やかな街並み」だったというその土地は「少子化が進み、都市部へ人口が集中し、廃墟同然」となってしまったらしい。だが、口にされた言葉は伏線として回収されることも設定として活かされることもなく、それどころか劇中で二度と触れられることもない。

いや、伏線が全く回収されないわけではない。たとえば穴に落ちたまま放置されていた男・鬼竜。実は鬼竜は真理子の兄であり、拐われた妹を追いかけるうち、誘拐犯である(?)水野と佐山によって穴に落とされたのだという。水野は真理子の本当の姉ではなかったのだ。だが、唐突に明かされた真実に伏線と呼ぶべきものは鬼竜の存在くらいしかなく、明らかになった真実によって観客の物語に対する理解が深まるわけでもない。水野らはあっさりと廃墟を去り、取り残された真理子が謎の老人とともに呪文(?)を唱えながら廃墟を去っていく場面で物語は終わる。

この老人にしても謎としか言いようがない存在である。物語の後半で何の脈絡もなく登場するこの老人は基本的に舞台をよろよろと歩き回るのみであり、言葉を発することもほとんどない。終幕の直前で真理子に対し切れ切れに告げる「地球は丸くそして青い」「だがドアのない家には入れない」という言葉が唯一のセリフなのだ。「どういう意味?」と問う真理子に老人が「意味とは?」と返すと呪文の詠唱がはじまり、そのまま物語は終わっていく。

全てに意味などない、というのが結論(?)なのだろうか。舞台の上演を通して観客に手渡される情報は単にその総量を増やしていくのみであり、物語世界に秩序をもたらすことはない。増大し続けるエントロピー。なるほど、その意味でこの物語世界はその舞台となる廃墟に似ている。

ナンセンスギャグといえばナンセンスギャグなのかもしれない。たとえば真理子のコンパクトショルダーバッグからは、ナイフのみならず3メートルはあろうかという鎖や電動ドリルまでもが取り出され、そしてまた仕舞われることになる。だが、それが笑いを目的にしたものなのかと問われると微妙である。つまり、笑えない。念のため付けくわえておくと、作品が私の笑いのツボと合わなかったということもあるだろうが、少なくとも私が見た回では最初から最後まで誰一人笑っていなかったように思う。もちろんそれでこそ無秩序なのだが、見ているうちにだんだん、一体自分は何を見ているのかと怖くなってくる。

無秩序は虚構の淵を越え、私のいるこの現実にも侵食してくる。舞台裏からは何かが落ちて壊れるようなガチャンという音が聞こえてくるし(それも三度も!)、劇場の外(?)からは何者かが談笑しているような声がしばしば聞こえてくる。照明も、基本はリアリズム(?)の設えなのだが、上演の前半で二度ほど、舞台上での物語の展開とは無関係に(としか私には思えなかったのだが)、操作ミスかと思うような、観客の多くが頭の上に「?」を浮かべるのではないかと思われるような急激な明かりの変化が起きていた。舞台美術にしても、俳優はしばしば舞台の一番奥にあるやたらと急な階段を通って現れ、あるいは退場していくのだが、それはどう見ても2階部分にあるキャットウォークにつながる劇場機構でしかない。あの階段が廃墟の一部であるとはとても思えないのだが、物語世界との整合性は一体どうなっているのだろうか。

全てが計算されているようでも全てが適当なようでもある。そしてそのどちらであっても結局は同じことなのだろう。行き着く先は意味の廃墟だ。