令和座第9回公演『覚醒 -Awakening-』劇評

『隠されていることは何もない -令和座『覚醒』に捧ぐ-』

ヤバイ芝居(演劇レビュアー)

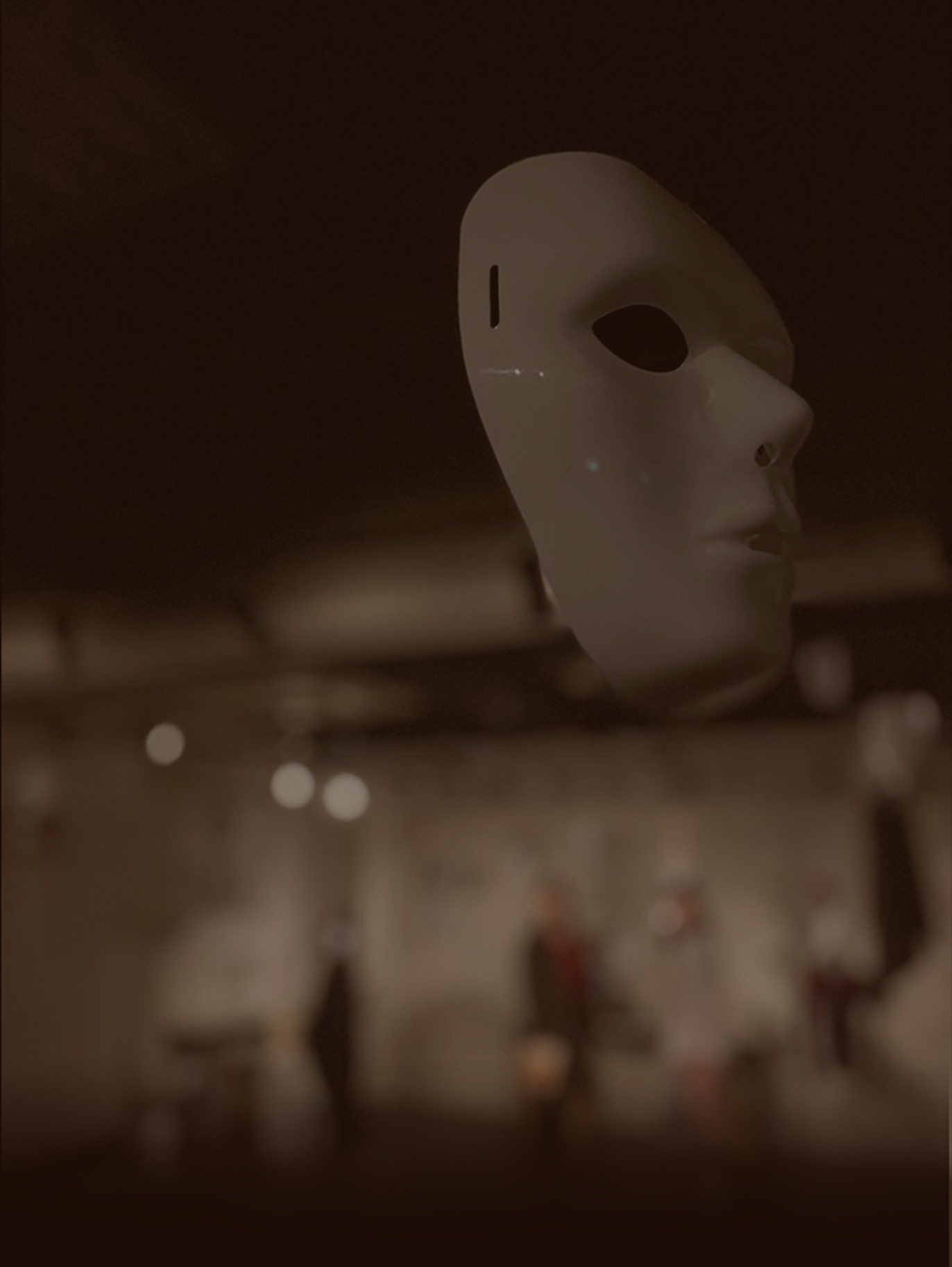

客席に2階から足音が聞こえる。何かの気配を感じて天井を見上げると、そこにあるべき天井は見当たらない。女(片岡奈央乃)の姿が見える。その視線は床に向けられている筈なのだが、そこにあるべき床は見当たらない。確実に見つめられているのは我々なのだと気づくのに、数秒。

深淵をのぞくとき、深淵もまたこちらをのぞいているのだ。

現在ではちょっと気の利いたクリシェに成り下がったフリードリヒ・ニーチェの恐るべきパンチラインが突如、深淵から、真実として、覚醒する。勝負は幕が開いて数分で決まった。恐るべき傑作が誕生した。その名は(チリチリしたノイズ音。まるで映画のタイトルロールのように)『令和座』『覚醒』

かつて、高田馬場ときわ座という場所が存在した。と、いうにはまだ生々しい記憶。

去年末に閉じられた、この稀代のフリースペース(文字通り自由で文字通り宇宙だった)は特にラスト1年「現代小劇場演劇の最前線基地」として恐るべきハイペースで傑作を生んでいった。公社流体力学/肉汁サイドストーリー/盛夏火/中野坂上デーモンズ/劇団ドラハetc……しかし少なくとも本文中では令和座『覚醒』が高田馬場ときわ座史上(後、6本くらいしか観ていないくせに令和座史上)最高傑作だと断言したい。まあ金内健樹と会ったら盛夏火が最高傑作だって断言するかもしれないけど。それぐらい凄い作品だった。ときわ座で行われた演劇が基本的にほぼ最高なのはときわ座(の唯一無二な空間と建物としての歴史)のお陰であって誰もがそれにリスペクトを忘れずに挑んだからだ。ってか無視して演れる空間ではないので作品作りは一種の「ときわ座大喜利」になる。この数年「劇場というフィクションに頼るしかない演劇は痩せ細る」という意識から盛夏火やその他の「劇場以外の場所で行われる演劇」を支持し続けているが高田馬場ときわ座には完全に引っ繰り返された。劇場がリアルなら演劇は豊かになる。それは全ての劇場の未来のヒントにしてもいいし令和の奇跡と語り続けられてもいい。令和座に惹かれたのも徹底的に(BARだろうがギャラリーだろうが劇場だろうが)場所を考え抜いた作劇が大きい。隠すことは何もないので書くが、公社流体力学賞2023授賞式で出会った浅間伸一郎に「高田馬場ときわ座で令和座が観たいです!」と懇願したのは良い思い出だ。「恐るべき劇空間meets恐るべき劇空間」ドキがムネムネするじゃないか。(詳しく書くと一冊分の文量は書けるのでざっくりアバウトに言うが)公社は「空間」として肉汁は「家」として盛夏火は「ときわ座」として笑、デーモンズは「舞台装置」としてドラハは「時間」として高田馬場ときわ座を使った。では、令和座は?始まる。

結論から言うと全部を使っていた(大体が「兄妹」って設定から。やめとけ)笑。具体的に令和座がぶっちぎったのは「外から丸見え」って設定いや設営だ。通常はときわ座の目の前が普通の生活通路なので常に人が通るから目視を(音量もだが)ある程度は遮る作りにするのにシャッターもあるのに(使ったら『大麻を吸おうよ』とカブるのもあるにせよ)使わない。使わないで、丸見え。「隠されていることは何もない」と言いたげに。確かにそういう物言いは令和座・浅間伸一郎の作劇術ぽさがある。現代小劇場演劇の文脈的には「本質や本音は隠せ」が主流で観客が想像力で物語を膨らませていくのを浅間は割と全部言っちゃうとこがある笑。ただ、本質や本音(だとしたら笑)が剥き出し過ぎてチープなので(ここが令和座の圧倒的な現代性である。政治を見てるとつくづく思う)笑、かえって想像力を使ってしまう(『♾️』の時にも書いた「本気?」と思わせる演劇性)。いやでも隠せ。舞台は隠そうよ。見えているものがだいぶヤバい。表に『令和座/恐るべき劇空間』みたいなノボリを立てているのは確かに担保かもしれない。しかし、見えているのは薄暗い家の中で極めて普通の遠目ではそこらにいそうな男女が暴力を振るいあっている光景なので(笑、ご丁寧にも観客席はわかりづらい位置にレイアウトされている笑)いつ通報されてもおかしくない(奇声で絶叫しながら出て行く小原誠仁を我々は気まずく笑って見送るしかなかったし巨体の碓井英司はあの醸し出すオーラが出入りしているだけでかなりマズい)。大丈夫か、これ

と、思っていたら警官が現れた!

その現れてから第一声までの間の長さとテンションで俳優(井上肇)だって一目瞭然だけどさ笑、小劇場演劇では屈指だと思われるユニフォームと装備類の本気度の高さ笑、で時空は歪むし何よりだ、その時の浅間の「ちょっとヤベえことになった笑」と見守るしかない主宰(みたいな小芝居の細かさよ笑。よく考えたら無邪気に悪戯を楽しんでいる笑顔なのかもしれない笑)の態度。いやもう本当にどこまで本気?なの?と諦めていた筈なのになおも諦観に陥る恐るべき劇空間。物語的には「善悪の彼岸で行われる血の繋がった他人同士の正しいエゴの闘争に血の繋がらない他人が細やかなパブリックを持ち込んだ瞬間に魔が覚醒して血が流れ続ける」としか読めない完全に現代世界を射程距離に入れたアナロジーてか寓話だと考えるんだけど、事が暴発する瞬間に起きてしまう笑いの質は松本不在の令和に蘇ったVISUALBUMだった。不条理。不条理でしかない。「不条理ですかあ」と浅間伸一郎がチェシャ猫を彷彿させるニヤニヤ顔で頭を下げている。

面白かった。それ以外の隠されていることは何もない。「怪物と闘うものは闘いながらも自分も怪物にならぬように用心した方がいい」ニーチェの違うパンチラインも倒れている警官を見て思い出す。闘わない方がいい。闘わずに観客でいた方がいい。令和座って怪物の覚醒。また眠りに入るのは観客として許さない。次回作も圧倒的に待っている。今1番ヤバい芝居は令和座です。